ホーム (Test)

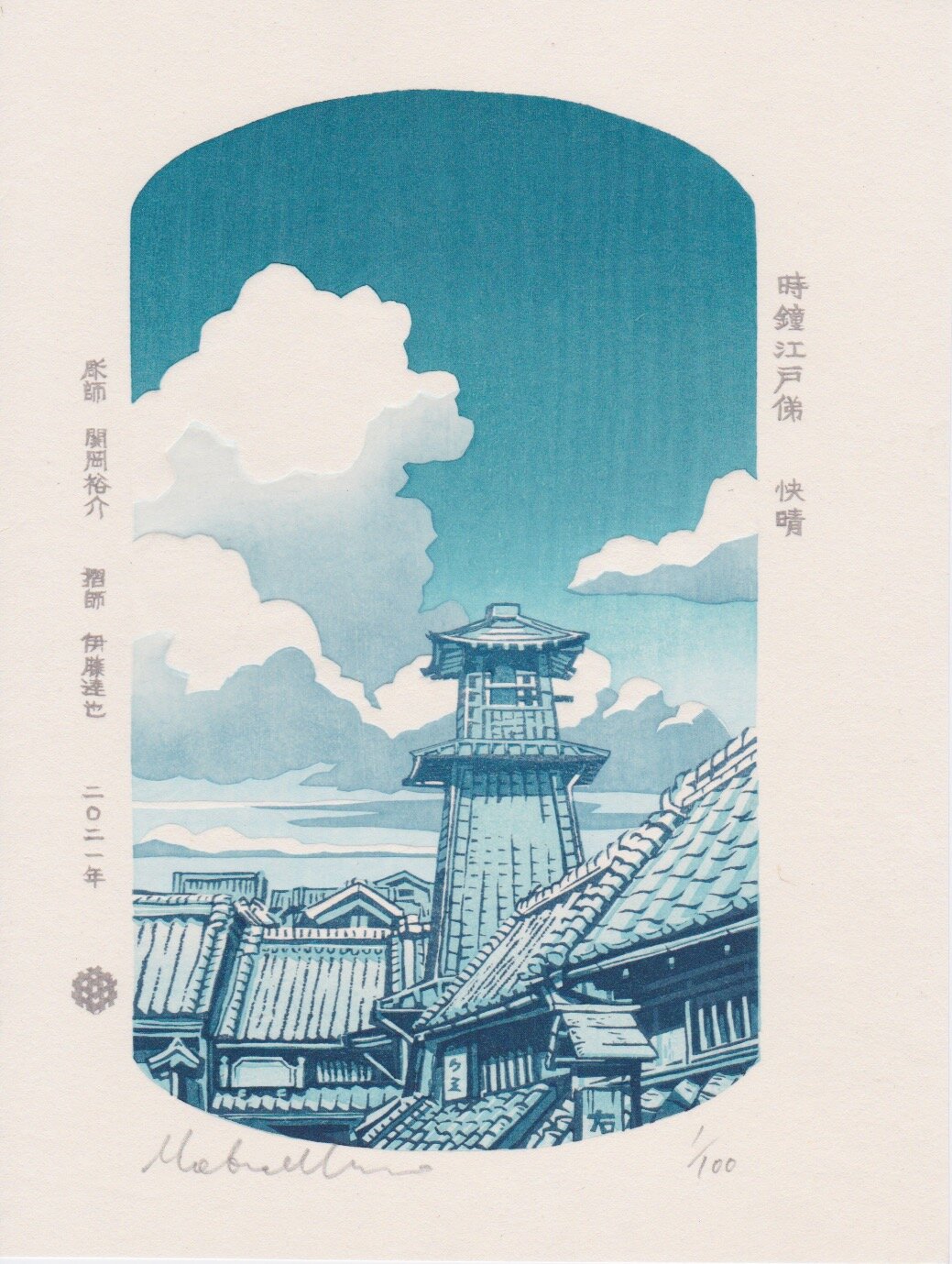

浮世絵は絵師、彫師、摺師3人の職人による3段階の工程があり一つの作品が完成されます。2018年夏に発表されたこちらのデヴィッド・ボウイ浮世絵は半年かけて制作され、摺は30回以上色を摺重ねています。

和紙は何度もバレンで色を強く摺り込んでいくため、強さとしなやかさを兼ね備えた福井県の手漉き和紙、越前生漉奉書を使用しています。

UKIYO-E PROJECTについて

-

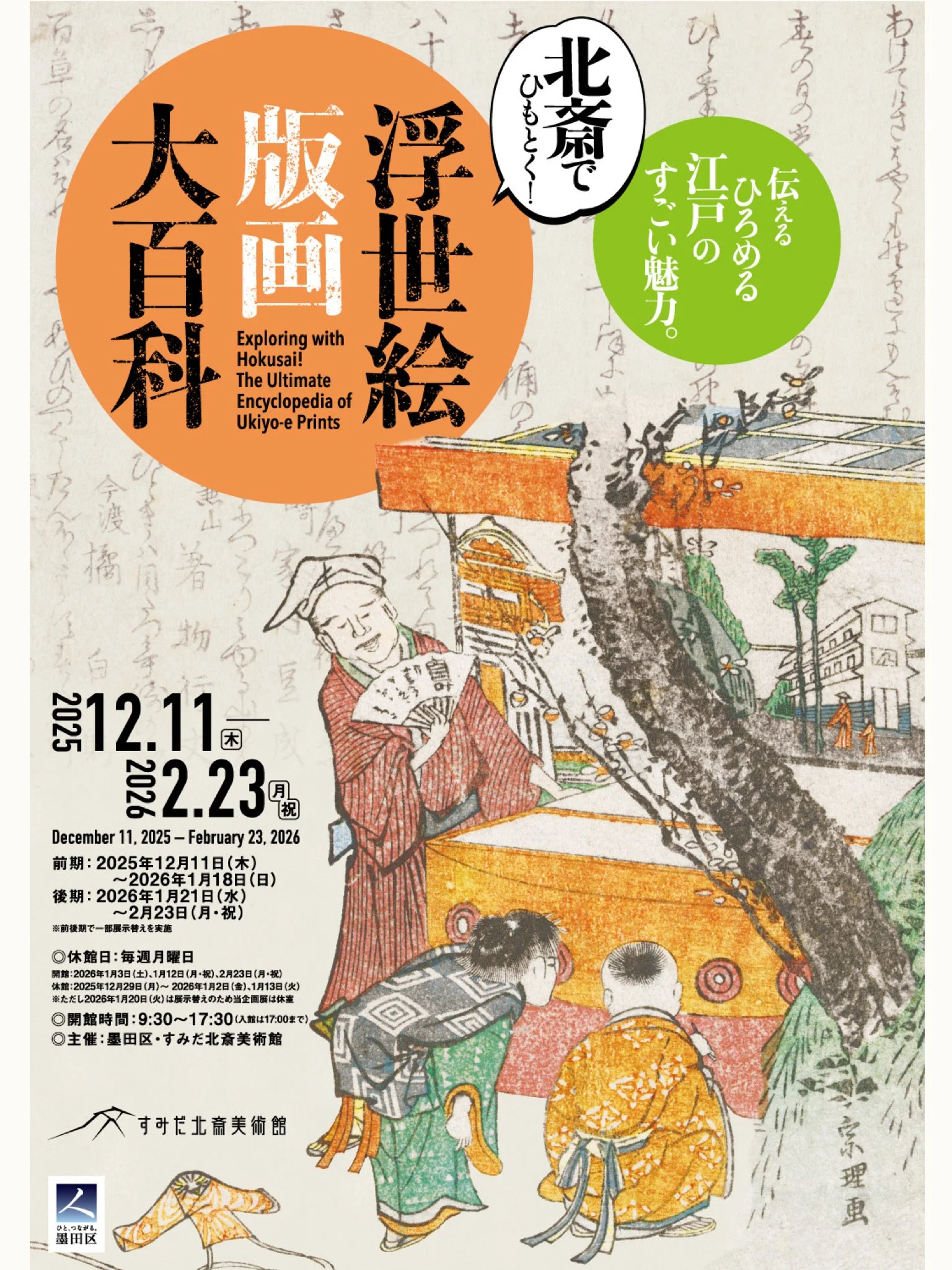

浮世絵の「浮世」は「今」「現代」という意味があり、各時代に人気のあった美人や歌舞伎役者、観光スポット等が描れてきた。UKIYO-E PROJECTは、その浮世絵のスタンスを現代にいかしたいという考えの基、2014年三井悠加により発足された現代の版元であり、現代のスターや風景を伝統木版画で表現している。浮世絵職人の新たな需要を創出し、技術を後世に伝承していく新たな展開は、世界中で高く評価され、大英博物館(ロンドン)、やオーストリア応用美術博物館(ウィーン)、マイアミ大学図書館などに所蔵されている。

-

浮世絵とは江戸時代前期から中期(1600年代中頃〜1700年代中頃)にかけて発達した日本の伝統工芸品、多色摺の木版画です。その伝統は現代まで続いています。浮世絵には、美しい女性や歌舞伎役者、相撲力士、名所風景など、その時代の様々な風俗が描かれています。江戸時代の人々は、浮世絵を通じて、ニュースやファッションや旅行などの情報を手に入れていました。

-

浮世絵は絵師、彫師、摺師3人の職人による3段階の工程があり一つの作品が完成されます。1700年代半ばに現れた「錦絵(多色摺木版画)」は、「絵師」「彫師」「摺師」の3者をプロデュースする「版元」により完成する、総合芸術です。300年以上の歴史に支えられたこの「技法」は、世界的にも類をみない日本独自の文化遺産です。

NEWS

STORE

Q&A

-

様々な意味で当時と状況が変わってしまったので、江戸時代の様なビジネスモデルで経営することは現状難しく感じています。浮世絵は、歌舞伎役者、相撲力士、名所など、その時代の様々な風俗が描かれ、当時の人々は浮世絵を通じて、ニュースやファッション、旅行などのトレンド情報を手に入れる「メディア」の一つでした。

当時は何千人もの職人がいて、分業ですぐに完成させることができた為、今でいうポストカードの様にお土産として手軽に買われていました。

しかし明治維新で印刷技術の発展(カメラ、プリンター等)により職人の人数は劇的に減りました。ジャポニズムでヨーロッパのアーティストの間でも人気を得て、ボストン美術館やNYのメトロポリタンなど、海外のメジャーな美術館にも所蔵されるようになりました。これらによって、人々は浮世絵を「メディア」としてではなく「アート」として鑑賞するようになりました。

-

それは日本の価値観や哲学が詰まった大事な伝統文化だからです。版元の指示のもと、分業で作り上げられていく浮世絵は、自然な材料を使用し浪費も少なく、環境に優しい、日本特有のアートだと考えています。北斎、広重、国芳などの復刻を作ることによって技術を継承しつつ、現代の価値観に寄り添った浮世絵を制作し、新たな発展やマーケットを生み出すことも大事だと思います。

現代では職人の数が減っているため(絵師・彫師・摺師だけでなく、浮世絵を作るためには和紙職人、はけ職人、バレン職人など、多くの職人が関わっています)、浮世絵を作るのには時間とお金がかかります。たくさんの枚数を安く売ることは可能ですが、長い目で見るとサステナブルなシステムにはなりません。UKIYO-E PROJECTでは、浮世絵文化の伝承だけでなく、職人さんに気持ちよく仕事を受けていただくための環境づくりも大切にしております。

-

浮世絵のもともとの役割である「印刷技術」としては現代のテクノロジーには負けるが、「アート」の表現力の一つとしては共存できるのではないかとおっしゃっていました。浮世絵職人の扇令氏も、浮世絵の「アート」の側面に注目されているということです。